दन्त

जब बुद्धत्व की स्थिति आती है, अथवा जब विराट रूप धारण करने की स्थिति आती है, तब देह के प्रत्येक अवयव का उद्देश्य व्यापक हो जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्य स्थिति में हमारे चक्षु केवल प्रकाश की सहायता से देखते हैं। तथा केवल वर्तमान की घटना को देखते हैं। बुद्धत्व की स्थिति में यह बिना प्रकाश के तथा भूत – भविष्य घटनाओं को भी देख सकते हैं। आज के आयुर्विज्ञान ने खोज लिया है कि विभिन्न पशुओं की आंखों की आन्तरिक संरचना भिन्न – भिन्न होती है और प्रकाश के विभिन्न रंगों को देखने की शक्ति भी भिन्न – भिन्न होती है। हो सकता है कोई आंख आभामण्डल भी देख लेती हो। साधारण मनुष्यों के मध्य ही ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो आभा मण्डल या औरा देख लेते हैं। इसी प्रकार दन्त की व्यापक सम्भावनाएं क्या हैं, यह अन्वेषणीय है। अथर्ववेद ५.१८.५ में मुख की कल्पना एक धनुष के रूप में की गई है जिसमें वाक् कुल्मल या धनुष का दण्ड है, जिह्वा धनुष की ज्या या डोरी है और दन्त नालीक है। अथर्ववेद में अन्यत्र संकल्प को कुल्मल कहा गया है। नालीक इषु का एक प्रकार है। बन्दूक या तोप को भी नालीक कहते हैं। इस नामकरण का कारण यह हो सकता है कि दांतों की जडें बन्दूक की भांति फैली हुई होती हैं और बन्दूक का मुख दांत जैसा संकरा होता है। बन्दूक के मुख से तो गोली निकलती है, दांत के मुख से क्या निकलता होगा, यह विचारणीय है।

पुराणों में दन्त के विषय में अलग – अलग उल्लेख मिलते हैं, जैसा कि सारणी में दिखाया गया है –

|

|

|

टिप्पणी |

|

पद्म १.४८.१५९ |

गौ के दन्तों में गरुड के वास |

|

|

पद्म ६.६.२६ |

बल असुर के दन्तों से मुक्ता की उत्पत्ति |

|

|

ब्रह्माण्ड १.१.५.१६ |

यज्ञवाराह के क्रतु दन्त, इष्टि दंष्ट्र |

|

|

वामन ९२.२६ |

वामन विराट रूप में दशनों में सर्व सूक्त |

|

|

वायु ६.१६ |

वराह दंष्ट्र का यूप से साम्य |

|

|

विष्णुधर्मोत्तर १.२३९.१० |

विराट् पुरुष के दन्तों में मासों व ऋतुओं की तथा दंष्ट्रों में वत्सर की स्थिति |

अथर्व १३.३.३७/१३.४.६ |

|

स्कन्द ५.३.३९.२८ |

कपिला गौ के दन्तों में सर्पों की स्थिति |

अथर्ववेद ९.७.३ |

|

स्कन्द ५.३.८३.१०६ |

गौ के दन्तों में मरुद्गणों की स्थिति |

अथर्ववेद ९.७.३ |

|

स्कन्द ७.१.३५३.२० |

यज्ञ वराह के संदर्भ में यूप दंष्ट्र |

|

|

हरिवंश ३.७१.५१ |

वराह के विराट् स्वरूप के अन्तर्गत दशन में छन्दों की स्थिति |

|

|

महाभारत भीष्म १४.१० |

भीष्म के दंष्ट्रों की शरों से उपमा, चाप मुख |

|

|

महाभारत शान्ति ३४७.५२ |

भगवान हयग्रीव के दन्तों के रूप में सोमपा पितरों का उल्लेख |

अथर्व ६.१४०.२ |

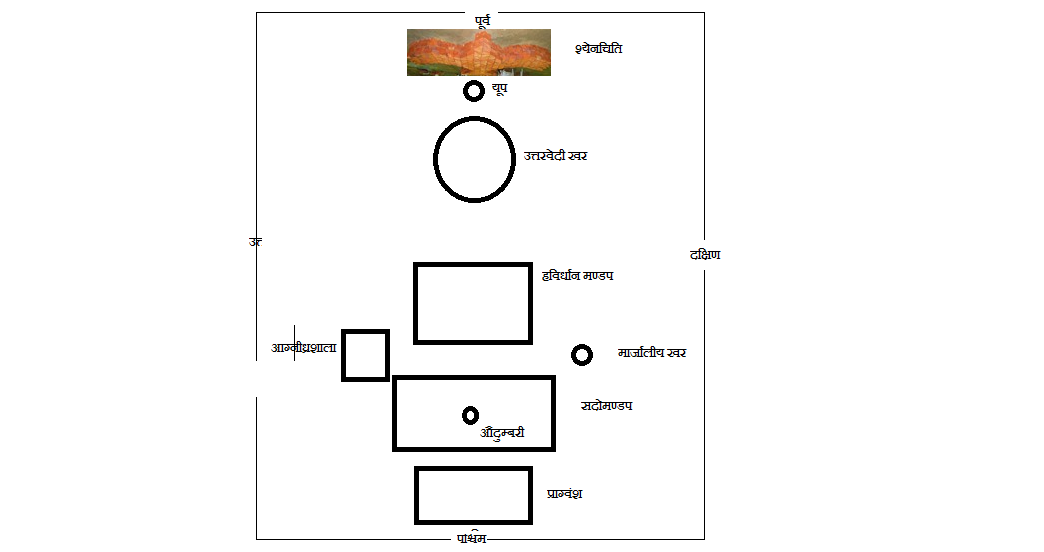

पुराणों में यज्ञवाराह के यूपदंष्ट्र होने का सार्वत्रिक उल्लेख मिलता है। इस कथन को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि यूप से क्या तात्पर्य है। सोमयाग में उत्तरवेदी में सबसे पूर्व में आहवनीय अग्नि का वृत्ताकार खर होता है। इस वृत्त की पूर्व दिशा में काष्ठ का लगभग ३-४ इंच मोटा एक दण्ड स्थापित किया जाता है जिसे यूप कहते हैं। यूप के निकट ही अग्निचयन करके श्येनचिति आदि बनाई जाती है। शतपथ ब्राह्मण ३.७.१ में यूप प्रतिष्ठा के संदर्भ में उल्लेख है कि स्वयं यजमान ही यूप है। पुराणों का कहना है कि विष्णु यूप है, लक्ष्मी चिति है। वास्तविकता यह है कि यूप रूपी पुरुष चिति रूपी प्रकृति को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी अव्यवस्था को न्यूनतम करने के लिए है। शतपथ ब्राह्मण आदि में कहा गया है कि यदि दैनिक जीवन में कहीं भी अव्यवस्था हो रही हो, जैसे दुःस्वप्न दिखाई देना, तो यूप से निर्देश प्राप्त होना चाहिए। सोमयाग में पश्चिम दिशा में काष्ठ का एक और स्तम्भ होता है जिसे औदुम्बरी कहते हैं। यह स्तम्भ सामवेदी ऋत्विजों के गान में त्रुटि का निर्देशन करता है, ऐसा लक्ष्मीनारायण संहिता में कहा गया है। जब पुराणों में यज्ञवाराह को यूपदंष्ट्र संज्ञा दी जाती है तो यह विचारणीय है कि क्या हमारे दन्त विराट रूप धारण करने पर यूप जितने शक्तिशाली बन सकते हैं जो सारी प्रकृति का, हमारी सारी देह का नियन्त्रण कर सकें। सोमयाग में सोमलता को कूटने के लिए दृषद के ऊपर सोमलता रखकर उसे पत्थरों से कूटा जाता है। इन पत्थरों को ग्रावाणः कहा जाता है। कहा गया है कि ग्रावाणः ही सोमलता के सोम का सर्वप्रथम आस्वादन करते हैं। ग्रावाणः से मिलते – जुलते अन्य यज्ञीय पत्थर उपल कहलाते हैं। दृषद व उपल का युग्म होता है। ग्रावाणः को मुख में दन्त की भांति कहा गया है(तै.ब्रा. 1.4.6.1), जबकि दृषद को जिस अधिषवण चर्म पर स्थापित किया जाता है, उसे जिह्वा का रूप कहा गया है। डा. फतहसिंह ग्री – विज्ञाने धातु के आधार पर ग्रावा को विज्ञानमय कोश का रूप मानते हैं जहां हमारी सारी चेतना मिलकर एक हो जाती है, फिर भी उसमें अनेकता विद्यमान रहती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि सारे दन्त मिलकर एक दन्त, यज्ञीय दंष्ट्र बन जाएं तो वह यूप की भांति नियन्त्रक बन सकते हैं।

यह चित्र ज्योति अप्तोर्याम सोमयाग, कर्नूल, 20 जनवरी – 1 फरवरी, 2015 से श्री राजशेखर शर्मा के संग्रह से लिया गया है।

वैदिक साहित्य में शिशु के मुख में दन्तों के विकास की घटना को उच्च स्तर पर दन्तों के विकास की व्याख्या के लिए उपयोग किया गया है। ऐ.ब्रा. 5.22 में कहा गया है कि जैसे सोमयाग में पृष्ठ्य षडह होता है, ऐसे ही वह मुख होता है जिसमें जिह्वा, दन्त व तालु का पृथक् – पृथक् कोई अस्तित्व नहीं होता। जब इनका अस्तित्त्व पृथक् – पृथक् अनुभव होने लगता है तो यह सोमयाग में ३ छन्दोम दिनों की भांति होता है। छन्दोम दिवसों की व्याख्या भागवत पुराण के सातवें, आठवें व नवम स्कन्धों के आधार पर इस प्रकार की जा सकती है कि छन्दोम दिवसों में साधक को जो ज्योति दिखाई पडती है, अब वह ज्योति केवल स्थूल, नाम – रूप रहित नहीं रह गई है। अब वह ज्योति एक विशिष्ट आकार, नाम, रूप ग्रहण करने लगी है, व्यावहारिक जीवन में उतरने लगी है। भागवत पुराण में इनका उल्लेख प्रह्लाद द्वारा नाम जपने और मोहिनी द्वारा रूप से आकर्षित करने के रूप में किया गया है। जब जिह्वा को स्वादु - अस्वादु का अनुभव होने लगता है तथा वह व्याकृत वाणी बोलने लगती है तो यह दशम अविवाक्य दिवस की भांति होता है। अविवाक्य दिवस की स्थिति का कोई स्पष्ट रहस्योद्घाटन तो उपलब्ध नहीं होता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब साधना में आनन्द का अतिरेक इतना हो जाए कि वाणी उसको व्यक्त करने में असमर्थ हो जाए, वह दशम अविवाक्य संज्ञक दिन होता होगा। कहा गया है कि अब वाक् व्याकृत हो जाती है। वाक् व्याकृत होने के कथन की सामान्य रूप से व्याख्या तो इस प्रकार की जा सकती है कि सारे प्राणियों में केवल मनुष्य ही अ, आ रूप में व्याकृत वाक् बोलने में समर्थ है। दूसरी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि पहले जो कुछ शकुन रूप में भास होता था, अब वह स्पष्ट भासित होने लगा है। शिक्षा आदि ग्रन्थों में वर्णमाला के ओष्ठ्य, दन्त्य, तालव्य आदि जो विभाग किए गए हैं, उनकी भी नए दृष्टिकोण से व्याख्या की आवश्यकता है। कहा गया है कि जब जिह्वा दन्तों का स्पर्श करती है तो त, थ, द आदि वर्ण उत्पन्न होते हैं। यह व्याख्या यान्त्रिक है, रहस्यात्मक नहीं है। मुख में जिह्वा के परितः स्थित दन्त जिह्वा का उसी प्रकार नियन्त्रण करते होंगे जैसे सोमयाग में उत्तरवेदी के समक्ष स्थित यूप। जिह्वा द्वारा स्वादु – अस्वादु जानने लगने की व्याख्या यह हो सकती है कि हमारी जिह्वा स्वादु – अस्वादु तो हर समय जानती ही है, फिर इस कथन की क्या विशिष्टता है। इसका उत्तर यह हो सकता है कि अब तालु आदि से रसों का स्रवण होने लगता है जिसके कारण जिह्वा को रस की प्रतीति होने लगती है।

संदर्भ

४,००६.०८ द्विर्यं पञ्च जीजनन्संवसानाः स्वसारो अग्निं मानुषीषु विक्षु ।

४,००६.०८ उषर्बुधमथर्यो न दन्तं शुक्रं स्वासं परशुं न तिग्मम् ॥

मनुष्य प्रजाओं में जिस अग्नि को दस अंगुलियों ने मन्थन द्वारा उत्पन्न किया है। जिसका उषा के रूप में बोध होता है, वैसे ही जैसे अथर्य दन्त का करती हैं, जो अपने शुक्र जैसा रश्मियों से दीप्यमान है, जो परशु की भांति तेज है। उषर्बुधं – उषसि बुध्यमानं, अथर्यो न – स्त्रिय इव

६,०७५.११ सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतति प्रसूता ।

६,०७५.११ यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन् ॥

७,०५५.०२ यदर्जुन सारमेय दतः पिशङ्ग यच्छसे ।

७,०५५.०२ वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्वेषु बप्सतो नि षु स्वप ॥

८,०४३.०३ आरोका इव घेदह तिग्मा अग्ने तव त्विषः ।

८,०४३.०३ दद्भिर्वनानि बप्सति ॥

१०,११५.०२ अग्निर्ह नाम धायि दन्नपस्तमः सं यो वना युवते भस्मना दता ।

१०,११५.०२ अभिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वर इनो न प्रोथमानो यवसे वृषा ॥

मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः ।

निम्रुक्ते गोधा भवतु नीचायच्छशयुर्मृगः ॥4.3.६॥

जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाङ्नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।

तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून् हृद्बलैर्धनुर्भिर्देवजूतैः ॥5.18.८॥

इस मन्त्र के स्वामी गंगेश्वरानन्द – कृत भाष्य में मुख रूपी धनुष में जिह्वा को धनुष की ज्या या डोरी कहा गया है, वाक् को धनुष का कुल्मल या दंड कहा गया है और तप से पूत दन्तों को नालीक नामक शर या तीर कहा गया है। शब्दकल्पद्रुम में अथर्ववेद 2.30.3 के कथन तत्र मे गच्छताद्धवं शल्य इव कुल्मलं यथा के आधार पर कुल्मल का अर्थ पाप किया गया है लेकिन अथर्ववेद 3.25.2(आधीपर्णां कामशल्यां इषुं संकल्पकुल्मलाम्) में वाक् के स्थान पर संकल्प को इषु का कुल्मल कहा गया है। अतः कुल्मल का अर्थ दण्ड ही उपयुक्त बैठता है। इषु संकल्प या वाक् के दण्ड से बनता है। नालीक के विषय में कमलनाल का उल्लेख आता है। महाभारत भीष्म १४.१० में भीष्म के दन्तों को शर तथा दंष्ट्रों को वत्सर कहा गया है।

अस्त्रं तु द्विविधं ज्ञेयं नालिकं मान्त्रिकं तथा। यदा तु मान्त्रिकं नास्ति नालिकं तत्र धारयेत्।। नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्क्षुद्र प्रभेदतः। तिर्य्यगूर्द्ध्वच्छिद्रमूलं नालं पञ्चवितस्तिकम्।। मूलाग्रयोर्लक्ष्यभेदि तिलबिन्दुयुतं सदा। यन्त्राघाताग्निकृत् ग्रावचूर्णधृक् कर्णमूलकम्।। सुकाष्ठोपाङबुध्नञ्च मध्याङ्गुलविलान्तरम्। स्वाग्रेअग्निचूर्णसन्धातृ शलाकासंयुतं दृढम्।। लघुनालिकमप्येतत् प्रधार्य्यं पत्तिसादिभिः। यथायथा तु त्वक्सारं यथा स्थूलविलान्तरम्।। यथा दीर्घं बृहत् गोलं दूरभेदि तथा तथा। मूलकीलभ्रमात् लक्ष्यसमसन्धानभाजि यत्।। बृहन्नालिकसंज्ञन्तत् काष्ठबुध्नविवर्ज्जितम्। प्रवाह्यं शकटाद्यैस्तु सुयुक्तं विजयप्रदम्।। - शुक्रनीति

कुल्मलं – पाप?। तत्र मे गच्छताद्धवं शल्य इव कुल्मलं यथा।– अथर्व2.30.3

आधीपर्णां कामशल्यां इषुं संकल्पकुल्मलाम् अथर्व 3.25.2

व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम् ।

एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥6.140.२॥

उपहूतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वां घोरं तन्वः परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥6.140.३॥

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम् - ॥9.7.१॥ /9.12

सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥9.7.२॥

विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः ॥9.7.३॥

ततश्चैनमन्यया जिह्वया प्राशीर्यया चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन् ।

जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह ।

तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

अग्नेर्जिह्वया ।

तयैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम् ।

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद ॥13.3.३६/13.4.5॥ [५]

ततश्चैनमन्यैर्दन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन् ।

दन्तास्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह ।

तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

ऋतुभिर्दन्तैः ।

तैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम् ।

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद ॥13.3.३७/13.4.6॥ [६]

वाङ्म आसन् नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्बलम् ॥19.60.१॥

प्राणा उपरवा हनू अधिषवणे जिह्वा चर्म ग्रावाणो दन्ता मुखम् आहवनीयो नासिकोत्तरवेदिर् उदरम्̇ सदः । यदा खलु वै जिह्वया दत्स्व् अधि खादत्य् अथ मुखं गच्छति यदा मुखं गच्छत्य् अथोदरं गच्छति तस्माद् धविर्धाने चर्मन्न् अधि ग्रावभिर् अभिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षयन्ति यो वै विराजो यज्ञमुखे दोहं वेद दुह एवैनाम् इयं वै विराट् तस्यै त्वक् चर्मोधो ऽधिषवणे स्तना उपरवा ग्रावाणो वत्सा ऋत्विजो दुहन्ति सोमः पयः । य एवं वेद दुह एवैनाम् ॥ - तै.सं. 6.2.11.4

शादं दद्भिर् अवकां दन्तमूलैर् मृदं बर्स्वैस् तेगान् दम्̐ष्ट्राभ्याम्̐ सरस्वत्या ऽ अग्रजिह्वं जिह्वाया ऽ उत्सादम् अवक्रन्देन तालु वाजम्̐ हनुभ्याम् अप ऽ आस्येन वृषणम् आण्डाभ्याम् आदित्याम्̐ श्मश्रुभिः पन्थानं भ्रूभ्यां द्यावापृथिवी वर्तोभ्यां विद्युतं कनीनकाभ्याम्̐ शुक्लाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पक्ष्माण्य् अवार्या ऽ इक्षवो वार्याणि पक्ष्माणि पार्या ऽ इक्षवः ॥- वा.सं. २५.१

१.६.३.[२९]

स वा ऋचमनूच्य जुषाणेन यजति तदन्विमा अन्यतरतोदन्ताः प्रजाः प्रजायन्तेऽस्थि ह्यृगस्थि हि दन्तोऽन्यतरतो ह्येतदस्थि करोति

१.६.३.[३०]

अथर्चमनूच्यर्चा यजति । तदन्विमा उभयतोदन्ताः प्रजाः प्रजायन्तेऽस्थिह्यृगस्थि हि दन्त उभयतो ह्येतदस्थि करोत्येता वा इमा द्वय्यः प्रजा अन्यतरतोदन्ताश्चैवोभयतोदन्ताश्च स यो हैवं विद्वानग्नीषोमयोः प्रजातिं यजति बहुर्हैव प्रजया पशुभिर्भवति

१.७.४.[७]ब्रह्मणः

प्राशित्रहरणम्

ते होचुः । नो न्वेवात्राशमत्पूष्ण एनत्परिहरतेति तत्पूष्णे पर्याजह्रुस्तत्पूषा प्राश तस्य दतो निर्जघान तथेन्नूनं तदास तस्मादाहुरदन्तकः पूषेति तस्माद्यम्पूष्णे चरुं कुर्वन्ति प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति यथादन्तकायैवम्

१.७.४.[१५]

तत्प्राश्नाति । अग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामीति न वा अग्निं किं चन हिनस्ति तथो

हैनमेतन्न हिनस्ति

१.७.४.[१६]

तन्न दद्भिः खादेत् । नेन्म इदं रुद्रियं दतो हिनसदिति तस्मान्न दद्भिः खादेत्

३.५.४.[२३]

अथाधिषवणं परिकृत्तं भवति । सर्वरोहितं जिह्वा हैवास्यैषा तद्यत्सर्वरोहितं भवति लोहिनीव हीयं जिह्वा तन्निदधाति वैष्णवमसीति वैष्णवं ह्येतत्

३.५.४.[२४]

अथ ग्राव्ण उपावहरति । दन्ता हैवास्य ग्रावाणस्तद्यद्ग्रावभिरभिषुण्वन्ति यथा दद्भिः प्सायादेवं तत्तान्निदधाति वैष्णवा स्थेति वैष्णवा ह्येत एतदु यज्ञस्य शिरः संस्कृतम्

१०.३.४.[५]

अथ ह वै यत्तदुवाच वेत्थार्कमिति पुरुषं हैव तदुवाच वेत्थार्कपर्णे इति कर्णौ हैव तदुवाच वेत्थार्कपुष्पे इत्यक्षिणी हैव तदुवाच वेत्थार्ककोश्याविति नासिके हैव तदुवाच वेत्थार्कसमुद्गावित्योष्ठौ हैव तदुवाच वेत्थार्कधाना इति दन्तान्हैव तदुवाच वेत्थार्काष्ठीलामिति जिह्वां हैव तदुवाच वेत्थार्कमूलमित्यन्नं हैव तदुवाच स एषोऽग्निरर्को यत्पुरुषः स यो हैतमेवमग्निमर्कं पुरुषमुपास्तेऽयमहमग्निरर्कोऽस्मीति विद्यया हैवास्यैष आत्मन्नग्निरर्कश्चितो भवति

एकैको वै जनतायामिन्द्रः । एकं वा एताविन्द्रमभि सँ सुनुतः । यौ द्वौ सँ सुनुतः । प्रजापतिर्वा एष वितायते । यद्यज्ञः । तस्य ग्रावाणो दन्ताः । अन्यतरं वा एते सँ सुन्वतोर्निर्बप्सति । पूर्वेणोपसृत्या देवता इत्याहुः । पूर्वोपसृतस्य वै श्रेयान्भवति । एतिवन्त्याज्यानि भवन्त्यभिजित्यै – तै.ब्रा. 1.4.6.1

सिताय स्वाहा_असिताय स्वाहा_इति

प्रमुक्तीर् जुहोति ।

सुवर्गस्य लोकस्य प्रमुक्त्यै ।

पृथिव्यै स्वाहा_अन्तरिक्षाय स्वाहा_इत्य्

आह ।

यथायजुर् एवैतत् ।

दत्वते स्वहा_अदन्तकाय स्वाहा_इति

शरीरहोमाञ् जुहोति ।

पितृलोकम् एव तैर् यजमानो ऽवरुन्धे ।

कस् त्वा युनक्ति स त्वा युनक्त्व् इति परिधीन् युनक्ति ।

इमे वै लोकाः परिधयः ।

इमान् एवास्मै लोकान् युनक्ति ।

सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै । - तै.ब्रा. 3.8.18.4

त्रीणि च सवनानि हस्ताभ्यां द्वे सवने दन्तैर्दंष्ट्वा तृतीयसवनं तस्माद्द्वे अंशुमती सवने धीतं तृतीयसवनं दन्तैर्हि तद्दंष्ट्वा धयन्त्यहरत् तस्य ये ह्रियमाणस्यांशवः परापतंस्ते पूतीका अभवन् यानि पुष्पाण्यवाशीयन्त तान्यर्ज्जुनानि यत् प्राप्रोथत् ते प्रप्रोथास्तस्मात् तृतीयसवन आशिरमवनयन्ति यमेव तं गावः सोममदन्ति तस्य तं रसमवनयन्ति ससोमत्वाय – तां.ब्रा. 8.4.1

पृष्ठ्यं षळहमुपयन्ति यथा वै मुखमेवम्पृष्ठ्यः षळहस्तद्यथान्तरम्मुखस्य जिह्वा तालु दन्ता एवं छन्दोमा अथ येनैव वाचं व्याकरोति येन स्वादु चास्वादु च विजानाति तद्दशममह – ऐ.ब्रा. 5.22

अथैनमुवाच वरुणं राजानमुपधाव पुत्रो मे जायतां तेन त्वा यजा इति। तथेति स वरुणं राजानमुपससार पुत्रो मे जायतां तेन त्वा यजा इति तथेति तस्य पुत्रो जज्ञे रोहितो नाम। तं होवाचाजनि वै ते पुत्रो यजस्व माऽनेनेति स होवाच यदा वै पशुर्निर्दशो भवत्यथ स मेध्यो भवति निर्दशो न्वस्त्वथ त्वा यजा इति तथेति। स ह निर्दश आस तं होवाच निर्दशो न्वभूद्यजस्व माऽनेनेति स होवाच यदा वै पशोर्दन्ता जायन्तेऽथ स मेध्यो भवति दन्ता न्वस्य जायन्तामथ त्वा यजा इति तथेति। तस्य ह दन्ता जज्ञिरे तं होवाचाज्ञत वा अस्य दन्ता यजस्व माऽनेनेति स होवाच यदा वै पशोर्दन्ताः पद्यन्तेऽथ स मेध्यो भवति दन्ता न्वस्य पद्यन्तामथ त्वा यजा इति तथेति। तस्य ह दन्ता पेदिरे तं होवाचापत्सत वा अस्य दन्ता यजस्व माऽनेनेति स होवाच यदा वै पशोर्दन्ताः पुनर्जायन्तामथ त्वा यजा इति तथेति। तस्य ह दन्ताः पुनर्जज्ञिरे तं होवाचाज्ञत वा अस्य पुनर्दन्ता यजस्व माऽनेनेति स होवाच यदा वै क्षत्त्रियः सांनाहुको भवत्यथ स मेध्यो भवति संनाहं नु प्राप्नोत्वथ त्वा यजा इति तथेति। स ह संनाहं प्रापत्तं होवाच संनाहं नु प्राप्नोद्यजस्व माऽनेनेति स तथेत्युक्त्वा पुत्रमामन्त्रयामास ततायं वै मह्यं त्वामददाद्धन्त त्वयाऽहमिमं यजा इति। स ह नेत्युक्त्वा धनुरादायारण्यमुपातस्थौ स संवत्सरमरण्ये चचार॥ऐ.ब्रा. 7.14॥

आ तू न इन्द्र क्षुमन्तम् इति वैणवम्। वेणुर् वै वैश्वामित्रो ऽकामयताग्र्यो मुख्यो ब्रहमवर्चसी स्याम् इति। स एतत् सामापश्यत्। तेनास्तुत। ततो वै सो ऽग्र्यो मुख्यो ब्रह्मवर्चस्य् अभवत्। अग्र्यो मुख्यो ब्रह्मवर्चसी भवति य एवं वेद। यद् वेणुर् वैश्वामित्रो ऽपश्यत् तस्माद् वैणवम् इत्य् आख्यायते॥

तद् व् एवाचक्षत आपालम् इति। अपाला ह वा आत्रेयी तिलका वा रुछ्वसाप्यास। सा कामयताप पापं वर्णं हनीयेति। सैतत् सामापश्यत् तेनास्तुत। सा तीर्थम् अभ्यवयती सोमांशुम् अविदन्त्। तं समखादत्। तस्यै ह ग्रावाण इव दन्ता ऊदुः। स इन्द्र आद्रवद् ग्रावाणो वै वदन्तीति। साभिव्याहरत् कन्या वार् अवायती सोमम् अपि स्रुताविदत्। अस्तं भरन्त्य् अब्रवीत् इन्द्राय सुनवै त्वा शक्राय सुनवै त्वा इति। अस्यै वा इदं ग्रावाण इव दन्ता वदन्तीति विदित्वेन्द्रः पराङ् आवर्तत। तम् अब्रवीत्

असौ य एषि वीरको गृहंगृहं विचाकशत्।

इमं जम्भसुतं पिब धानावन्तं करम्भिणम् अपूपवन्तम् उक्थिनम्॥

इति। अनाद्रियमाणैवैतम् अब्रवीत्।

आ चन त्वा चिकित्सामो ऽधि चन त्वा नेमसि।

इति पुरा मा सर्वयर्चापाला स्तौतीत्य् अपपर्यावर्तत।

शनैर् इव शनकैर् इवेन्द्रायेन्दो परि स्रव।

इत्य् एवास्यै मुखात् सोमं निरधयत्। सोमपीथ इव ह वा अस्य स भवति य एवं विद्वांस् स्त्रियै मुखम् उपजिघ्रति(उपाजघ्रति?)॥ जै.ब्रा. 1.220॥

यस् तद् दर्शपूर्णमासयो रूपं विद्यात् कस्माद् इमाः प्रजा अदन्तिका जायन्ते कस्माद् आसाम् अपरम् इव जायन्ते। यस् तद् दर्शपूर्णमासयो रूपं विद्यात् कस्माद् आसां सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिद्यन्ते कस्माद् आसां पुनर् एव जायन्ते कस्माद् अन्ततः सर्व एव प्रभिद्यन्ते। यस् तद् दर्शपूर्णमासयो रूपं विद्यात् कस्माद् अधरे दन्ताः पूर्वे जायन्ते पर उत्तरे। यस् तद् दर्शपूर्णमासयो रूपं विद्यात् कस्माद् अधरे दन्ताः अणीयांसो ह्रसीयांसः प्रथीयांसो वर्षीयांस उत्तरे। यस् तद् दर्शपूर्णमासयो रूपं विद्यात् कस्माद् इमौ दंष्ट्रौ दीर्घतरौ कस्मात् समे इव जंभे – गो.ब्रा. 1.3.7

यत् प्रयाजा अपुरोऽनुवाक्यावन्तो भवन्ति तस्माद् इमाः प्रजा अदन्तिका जायन्ते। यद् धवींषि पुरोऽनुवाक्यावन्ति भवन्ति तस्माद् आसाम् अपरम् इव जायन्ते। यद् अनुयाजा अपुरोऽनुवाक्यावन्तो भवन्ति तस्माद् आसां सप्तवर्षाष्टवर्षाणां प्रभिद्यन्ते। यत् पत्नीसंयाजाः पुरोऽनुवाक्यावन्तो भवन्ति तस्माद् आसां पुनर् एव जायन्ते। यत् समिष्टयजुर् अपुरोऽनुवाक्यावद् भवति तस्माद् अन्ततः सर्व एव प्रभिद्यन्ते। यद् गायत्र्यानूच्य त्रिष्टुभा यजति तस्माद् अधरे दन्ताः पूर्वे जायन्ते पर उत्तरे। यद् ऋचानूच्य यजुषा यजति तस्माद् अधरे दन्ता अणीयांसो ह्रसीयांसः प्रथीयांसो वर्षीयांस उत्तरे । यद् आघारौ दीर्घतरौ प्राञ्चाव् आघारयति तस्माद् इमौ दंष्ट्रौ दीर्घतरौ - गो.ब्रा. 1.3.9

तत् पूष्णे पर्यहरन्। तत् प्राश्नात्। तस्य दन्ताः परोप्यन्त। तस्माद् आहुर् अदन्तकः पूषा पिष्टभाजन इति। तद् इध्मायाङ्गिरसाय पर्यहरन्। तत् प्राश्नात् । तस्य शिरो व्यपतत्। तं यज्ञ एवाकल्पयत् – गो.ब्रा. 2.1.2

तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।। - मै.सं. 2.9.1.6

एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥ ८॥ एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् । रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् । - गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद

तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥ २४॥ तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् ॥ २५॥ - महानारायणोपनिषद

|

पशु |

दन्त संख्या |

पाचन प्रकार |

तन्तु या रेशा पाचन क्षमता |

|

गौ |

३२ |

प्रथम आमाशय |

हां |

|

मनुष्य |

३२ |

एकजठरगुहिक |

नहीं |

|

अश्व |

३६-४२ |

एकजठरगुहिक व अन्त्रान्त |

हाँ |

|

शूकर |

४४ |

एकजठरगुहिक |

नहीं |

|

भेड |

३२ |

प्रथम आमाशय |

हाँ |

|

उष्ट्र |

३४ |

प्रथम आमाशय |

नहीं |

|

खरगोश |

२८ |

एकजठरगुहिक व अन्त्रान्त |

हाँ |

Why Are Teeth Not Considered Bones?

Teeth are composed of calcium, phosphorus, and other minerals. Bones contain calcium, phosphorus, sodium and other minerals, but mostly consist of the protein collagen. Collagen is a living, growing tissue that gives bones their a flexible framework that allows them to withstand pressure. Calcium fills in the space around that framework and makes the bone strong enough to support the body's weight. Another difference between teeth and bones is that bone marrow produces red and white blood cells, while teeth do not. Bones receive their blood supply from a number of arteries that pass through the bone's periosteum to the inner bone marrow.